2014年07月22日

久しぶりに炭焼き

7月11日に竹炭と木炭の両方の窯に火を入れました。

1時間おきに排煙の温度を測り記録して、窯の内部の状態を推し測ります。

3日間燃焼させて300度に排煙温度が上がった頃、窯の焚口と煙突を密閉して5日~7日程

窯を冷やします。

本日、窯の焚口を開けて見たところ、立派な竹炭になっていました。

木炭も上質の炭になっていました。

窯から竹炭を取り出しています。

森林体験に来た高校生も窯の中に入って、窯出しの作業を頑張ってやってくれました。

午後、森の中の木陰で窯から出した竹炭を工作して、できた作品を記念に持って帰りました。

4月頃から炭焼き材料の準備を始めたのですが、もろもろの事情から延び延びに

なっていましたが7月11日にやっと炭焼き窯に火入れをすることができました。

7月13日に窯を密閉し炭焼き窯が十分に冷えたので、本日当会の6名の会員が

竹炭と木炭の窯出しを行いました。

今回の炭焼きでは、孟宗竹と樫の木をそれぞれ別の窯で同時に焼きました。

結果は、両方とも上質な炭ができました。

結果は上出来でしたが、炭焼きを夏に行うのは厳しい(暑い)という反省が残りました。

なお、大分市内の高校から森林体験に来た3名の生徒が本日の窯出し作業を手伝って

くれました。 暑い中をお疲れ様でした。

(by トシミツ)

2013年02月28日

伏せ焼きの出来は?

先日の伏せ焼きの炭を

分別してます

竹炭と木炭

伏せ焼きでは上出来です。

今日は真っ青な空で

とっても気持ちがよかったですね

広場の梅も春を喜んでました(笑)

by sizen

分別してます

竹炭と木炭

伏せ焼きでは上出来です。

今日は真っ青な空で

とっても気持ちがよかったですね

広場の梅も春を喜んでました(笑)

by sizen

2013年02月17日

伏せ焼き

伏せ焼きで

木炭を作ってます

今日は屋根も出来上がり

一週間後

立派な木炭が出来てますように。

今日は下にある菖蒲畑に生えてる

芹を摘みに来ましたが

まだちょっと小さかったです

水溜りにはオオイタサンショウウオの

卵が沢山

なんか気持ち悪かった(≧ω≦)b

by sizen

木炭を作ってます

今日は屋根も出来上がり

一週間後

立派な木炭が出来てますように。

今日は下にある菖蒲畑に生えてる

芹を摘みに来ましたが

まだちょっと小さかったです

水溜りにはオオイタサンショウウオの

卵が沢山

なんか気持ち悪かった(≧ω≦)b

by sizen

タグ :オオイタサンショウウオ芹摘み

2013年02月09日

炭焼き窯の屋根改修

平成19年12月に完成した設置当初時の写真です。

当時、覆い屋根はヒノキ、竹、笹、ヨシ、稲わらを使って作っていました。

今回使用した材料です。 丸管、垂木、スレート、ポリカ等火に強いものを利用しました。

以前の屋根を撤去しました。 窯にはビニールシートを被せて養生しています。

丸管を組み合わせて小屋組みをしました。

スレートを取り付けるために垂木を丸管に取り付けました。

火に強いスレートを屋根材として使い張りました。

横から吹き込む風雨を防ぐために透明のポリカ波板を壁の部分に張りました。

炭焼き窯の覆い屋根の改修工事が完成です。

碧い海の会にある最初の炭焼き窯が平成19年12月に完成しています。

設置から5年経過して、炭焼き窯の覆い屋根が老朽化してきました。

また、夜間に無人となり、火の管理が十分できないために火災の心配もされました。

この度、平成25年1月に炭焼き釜の屋根の改修に取り掛かり2月8日完成しました。

改修した屋根は燃えにくい材料を使って作りました。

これで、火災の心配をしなくて済みそうです。

( b y トシミツ )

2012年01月31日

煙

一番近くに住んでるのに

今年初めて顔を出したらσ(^_^;)アセアセ

ちょうど窯に火入れをしてた

竹林整備で出た竹を炭にしてます。

憩いの広場を散策してると

ショウブ園の周りに

芹が出てました^^

もう少し暖かくなって柔らかい新芽が

沢山出てきたら芹摘みをしょうなんて思いながらの

散策は楽しい(o^-^o) ウフッ

今年も色んな活動に参加しま~~す。

by sizen

今年初めて顔を出したらσ(^_^;)アセアセ

ちょうど窯に火入れをしてた

竹林整備で出た竹を炭にしてます。

憩いの広場を散策してると

ショウブ園の周りに

芹が出てました^^

もう少し暖かくなって柔らかい新芽が

沢山出てきたら芹摘みをしょうなんて思いながらの

散策は楽しい(o^-^o) ウフッ

今年も色んな活動に参加しま~~す。

by sizen

2011年12月21日

伏せ焼きの準備が整う

1m*2m*1mの大きさの穴をスコップでのみ掘りました。

手前に側溝を利用して焚き口を作りました。

焚き口の反対側に煙突をつけています。

炭材を穴いっぱいに詰めて、補強のため上に廃材の棚板を置きます。

棚板の上にトタン板を載せてその上に土をかぶせていきます。

20cm~30cmの厚みに土をかぶせ終わって火入れの準備が整いました。

簡単に炭が焼ける伏せ焼き窯を作っていましたが、窯が完成して、剪定木や

間伐材を利用した炭材も詰め終わり火入れの準備が整いました。

火入れは12月22日に行ないます。

今回作った伏せ焼き窯の大きさは幅1m、長さ2m、高さ1mです。

この大きさの穴を人の力で掘りました。 大変な作業です。

穴を掘るのにユンボが利用できれば、もう少し楽に作れるのではないかと思いました。

伏せ焼き法は炭材のある場所で炭窯を作り炭を焼くことができる簡単な炭焼き法です。

震災被災地でこの炭焼き法が役に立つのではないかと考えています。

先に当会の三浦さんが被災地でこの方法で炭焼きを試みたが、炭焼きが初めてのこと

であり、ぶっつけ本番で行ったために上手く炭が出来上がらなかった。

ついては、伏せ焼きの経験者の指導のもとに、碧い海の会でこの方法による炭焼き

体験を積むための第1回目の試みである。

伏せ焼き法よる炭焼きは「碧い海の会」としては初めての試みであり、その成果が

楽しみではある。

( by トシミツ )

2011年12月08日

伏せ焼き窯を作る

竹中にある憩いの広場で、「伏せ焼き窯」を作っています。

被災地で、一度作ったのですが、

掘った場所から水が出てきてしまい炭を焼く事ができませんでした。

今回は、ここで今一度、試しに作っています。

また、今月いくつかの炭焼きを試みます。

・炭焼き窯による竹炭作り

・無煙炭化器による竹炭づくり

こちらでは、いつでも体験ができます。

急には、準備できませんがご興味のある方は、いつでもお立ち寄り下さい。

by ohara

2011年01月09日

無煙炭化器の焚き初め

炭化器の中で枯れた竹を燃やし始めました

枯竹を次から次へと燃やしていきます

一時間でほぼ炭化器いっぱいのおきができました

熱さに耐えながら、おきをスコップでドラム缶に移します

上に蓋をして周りを土で塞いでドラム缶を密封します

枯れた竹を大量にしかも簡単に炭にできる炭化器があるという

情報を得て、この度「碧い海の会」でこの炭化器を購入しました。

本日、この無煙炭化器の焚き初めをしました。

無煙炭化器は(株)モキ製作所の製品で、ステンレス製で

直径150cmのお椀の底を抜いたようなシンプルなものです。

この炭化器の中で枯竹を次から次へと入れて燃やしていきます。

炭化器の中が竹を燃やしたおきで一杯になるまで約1時間でした。

おきの状態のまま、すぐにドラム缶に入れて蓋をして密封します。

ドラム缶2本分で約400リットルの炭ができる予定です。

おきが冷えて炭になるのを待ちます。

はたして上手く炭ができているかどうかは明日のお楽しみです。

この炭化器は移動が容易にできるので、枯れた竹が放置されたままに

なっている山の現地で枯竹を炭にすることができます。

炭焼き窯の替りをする物と言っても良いかもしれません。

そうなると、山の整備がこれまで以上に早く進むことが期待できます。

(by トシミツ)

2010年12月11日

竹炭の窯出しと窯入れ

3人が連携して枯れた竹を窯に運び込んでいます

2号窯から会員が竹炭を運び出してダンボール箱に詰めています

今回出来上がった上質な炭です

本日、11月30日に火を入れた炭焼き窯から竹炭の取り出しを

おこないました。

1号窯からの竹炭の取り出しは九州ヘラルド(有)の3名の社員が

炭焼きの実習を兼ねて作業をしました。

この窯は枯れた竹を炭にしたものです。

砕いて畑の土改良剤や床下の調湿剤等として利用できます。

全部で14袋の炭ができました。

この窯に新たに枯れた竹を入れました。

今回が2回目の作業であるので、3人が交替で要領よく窯の中に

竹を運び入れました。

2号窯は当会の6名の会員が担当しました。

この窯は青い竹を炭にしたものです。 上質な炭ができあがります。

湿気取りや防臭剤や水の浄化やその他多くの利用ができます。

全部で約20kgの炭ができました。

この窯にはその後に新たな試みとして燻しにする竹を入れました。

(by トシミツ)

2010年11月20日

有限会社ヘラルドさんと竹炭づくり

竹炭づくりの体験に、有限会社へラルドさんが来てくれました。

ヘラルドさんは、じゅうたん・カーペット・業務用椅子等のクリーニング業者さんで、

現在従業員8名のうち6名の知的障がい者さんが働いているそうです。

今日は、竹炭づくりの体験初日。皆さんは、これまで竹林伐採の経験もあるそうで

自分たちで切った竹を炭窯へ入れて、火をおこすところを行いました。

とても足運びが軽く、頼もしい存在でした。

また、お会いできる事を楽しみにしています。

お疲れさまでした。

by オハラ

2010年11月18日

窯出し

今月6日に

火入れした炭焼き窯

今日竹炭の窯出しです

この炭は消臭剤として使われます。

憩いの広場のしいたけが

沢山出てきました。

あ~~竹塩ふって

竹炭で焼いて食べたい((^┰^))ゞ テヘヘ

by sizen

火入れした炭焼き窯

今日竹炭の窯出しです

この炭は消臭剤として使われます。

憩いの広場のしいたけが

沢山出てきました。

あ~~竹塩ふって

竹炭で焼いて食べたい((^┰^))ゞ テヘヘ

by sizen

2010年08月11日

炭焼き釜に火を入れる

焚き口から薪を焚いています

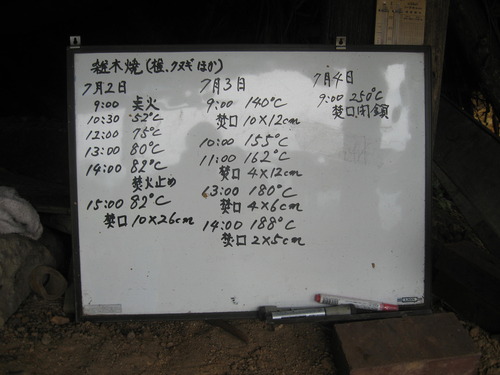

煙突口で排煙温度を測り記録していきます

内部の温度が上昇したら焚き口をブロックとレンガで狭めます

今日の6時45分、枯れた竹を入れた炭焼き釜2基に火を入れました。

火を焚き始めて1時間おきに煙突口で排煙温度を測りホワイトボード

に記録していきます。

温度の上昇具合と煙の色を見ながら内部の温度が十分に上昇しているか

判断をします。

12時に内部の温度が十分上昇し自燃し始めたと判断して、焚き口から

薪を焚くのを止めます。

小さな通風口を残して、焚き口をブロックと煉瓦と赤土で塞ぎます。

通風口の大きさを調整しながら、竹が炭化するのを待ちます。

(by トシミツ)

2010年08月10日

炭焼き(竹炭)材料の釜入れ その2

枯れた竹を釜に搬入します

詰め終わったら入り口の上部を少し残してブロックで塞ぎます

最後に耐火煉瓦で焚き口を作ります。 準備完了!

昨日に続き本日、2基目の釜に竹炭を作る材料の釜入れ作業を行いました。

本日も会員3名で釜入れ作業を行いました。

昨日同様に軽トラックで3台分の枯れた竹を釜に入れました。

材料の釜入れ終了後、焚き口も耐火煉瓦で作りました。

明日火入れをする予定です。

(by トシミツ)

2010年08月09日

炭焼きの材料(竹炭)の釜入れ

まず枯れた竹を軽トラックで釜の前まで運びました

3人でバケツリレーの要領で釜の中に竹を搬入しました

最後に焚き口にブロックを積んで作業を終わりました

本日、竹炭を作る材料の釜入れ作業を行いました。

材料の竹は、憩いの広場の山を整備した時に切った竹で、森の寺子屋の

ある広場に置いていたものを軽トラックで運んで使いました。

当日、ボランティアに出てきていた会員3名で作業を行いました。

軽トラック3台分の竹が1つの釜に入りました。

お盆までには火入れをする予定です。

(by トシミツ)

2010年07月04日

炭焼き釜を密閉する

火入れから本日までの温度の状況を記録したホワイトボード

通風口を閉じた後、赤土の粘土を焚き口全面に打ち付けます

粘土を打ち付けて釜が完全に密閉されました

7月3日は前日火入れした釜の内部の温度を見ながら、焚き口の通風口を

調整して内部の原木の燃焼状況を見守りました。

本日7月4日9時には、予想より早く排煙温度が240度を超えたので、

通風口を閉じ空気の供給を絶ち、煙突口も塞ぎました。

釜を蒸し焼きの状態にして、原木が炭化し温度が下がるのを待ちます。

温度が下がるまで、5~7日位かかるそうです。

良い木炭ができることを期待しましょう!

(by トシミツ)

2010年07月02日

木炭の炭焼き釜に火を入れる

昨日釜入れ作業を行った炭焼釜に今日の9時に火を入れました。

火を焚き始めて1時間おきに煙突口で排煙温度を測りホワイトボード

に記録していきます。

温度の上昇具合と煙の色を見ながら内部の原木に着火したかどうか

判断します。

排煙温度が80度位に達し、原木に着火したら焚き口で薪を焚くのを止めます。

小さな通風口(レンガ1ヶ分位)を残して、焚き口を煉瓦で塞ぎます。

通風口の大きさを調整しながら、原木が炭化するのを待ちます。

(by トシミツ)

2010年07月01日

炭焼きの材料(木炭)を釜入れする

70cm位に切った木を炭焼き釜に搬入しています。

木を立てて釜いっぱいに並べて置きます。

最後に焚き口を残して入り口を煉瓦で塞ぎます。 準備完了!

本日、久しぶりに木炭を作る材料の釜入れ作業を行いました。

木炭になる材料の木は、先に鏡城跡地の整備をしたときに出た

伐採した木を使いました。

前日までに伐採木を70cm位の長さに切りそろえて釜に搬入

する準備が済んでいました。

明日、火入れをする予定です。

なお、今回使用する炭焼き釜を作った時の過程を写真とコメント

(説明)してまとめたものがやっと出上がり、碧い海の会ホーム

ページの「炭焼き釜の作り方」の項に6月29日にアップロード

してあります。

これほど詳しい炭焼き釜の作り方を記録したものは、ほかには

ないと思いますので、興味のある方は是非ご覧下さい。

(by トシミツ)

2010年06月06日

炭焼きの材料を釜入れする

長い竹を適度の大きさに切る

釜の中に運び入れる。 釜の中に一人入っており中で竹を並べている。

本日、6月13日に火入れする釜に、炭にする材料の竹を

運び入れました。

切ってまだ間もない竹でまだ緑色をしたものを使いました。

4m~5mの長い真竹を釜の大きさに合わせて適度な大きさに

に切って、釜の中に搬入して並べて置きます。

本日は休日であったので多くの会員(10名)が出てきて活動

しており、仕事が効率的に進み、釜入れ作業が早く済みました。

今回作る竹炭は、床下調湿材や畑で使う農業用や水の浄化用

として使用するためのものです。

(by トシミツ)

2010年05月27日

竹炭焼きの準備

73Cmに切った竹を4分割しています

4分割した竹の山です

取り扱いやすくするために竹の節を落として並べます

伐採した竹を釜に入れて焼く準備をしています。

まず、炭焼き釜の大きさの関係で長い竹を一定の長さに切ります。

そして73Cmに切った竹を4つに割ります。

次に割った竹の節を落とします。

最後に30本位を一まとめにして縛ります。

以上の作業が済むと竹炭焼きの準備完了となります。

今回は6月13日(日)の10時と12時に釜の火入れをする予定です。

竹炭焼きを見学したい方は、当日、竹中憩いの広場にお越し下さい。

なお当日は同所で「菖蒲の鑑賞会」もおこなっています。

(by トシミツ)

2009年12月06日

竹炭の窯出し

本日、竹炭の窯出し作業を行いました。

炭は砕いて袋に詰めました。 18袋できました。

主な用途は床下の調湿材や、農業の土壌改良材として使われます。

とりあえず、竹炭は倉庫で保管します。